La cattedrale di Ortona è insieme il monumento simbolo della città e l’edificio che maggiormente ha subito i danni del bombardamento del secondo conflitto bellico, che lo rase quasi al suolo. L’aspetto attuale è il risultato di un approccio architettonico che ha puntato al recupero solo di certi aspetti della struttura, operando una vera e propria selezione del recupero e tralasciando, ad esempio, il rapporto urbanistico che la cattedrale per secoli aveva intessuto col contesto.

Sorta, secondo la tradizione, sul tempio del dio Giano, la chiesa risale almeno al V secolo. Più volte rimaneggiata e ricostruita nei secoli, soprattutto dopo i saccheggi dei normanni nel 1060 e dei turchi nel 1566 e i terremoti del 1125 e del 1703, oggi la cattedrale conserva ancora i due portali gotici. Uno del Duecento, rimasto incompiuto, e posto su vico dell’Orologio, e l’altro, parzialmente ricomposto dopo il 1943, del maestro Nicola Mancino e ultimato nel 1312, come si leggeva un tempo sull’architrave.

La chiesa, precedentemente intitolata a Santa Maria, deve il suo nome all’apostolo Tommaso, di cui conserva i resti mortali, approdati qui da Kios il 6 settembre 1258. Le ossa del Santo riposano in un’urna seicentesca in argento dorato con al centro la figura dipinta del Santo dell’ortonese Tommaso Alessandrino.

La Cattedrale basilica dedicata a San Tommaso apostolo fu costruita sul sito di un antico tempio romano. Distrutta dai Normanni nel 1060, fu ricostruita e dedicata a Santa Maria degli Angeli nel 1127, come risulta dall’epigrafe conservata nell’annesso museo diocesano. Dal 6 settembre 1258 custodisce le Ossa di san Tommaso apostolo. Il navarca ortonese, il pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell’Apostolo e la pietra tombale, dall’isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese composta da tre galee, si era recato a combattere, al seguito dell’ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data la basilica diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni. Nel 1566 subì l’assalto dei Turchi e un incendio, che per fortuna non attaccò in modo irrimediabile il Corpo dell’Apostolo. Nel 1570, con l’istituzione della diocesi, il tempio fu rinnovato e notevolmente migliorato. Purtroppo nel 1799 la cattedrale subì nuovamente un’altra aggressione da parte dei Francesi. Fu ancora restaurata. Nell’ultimo conflitto mondiale fu letteralmente sventrata dai Tedeschi. Il 5 novembre del 1943, il vicario della diocesi, mons. Luigi Carbone, il parroco di S. Tommaso don Pietro Di Fulvio e don Tommaso Sanvitale si ritrovarono insieme per una importante decisione: dove e come salvare il busto d’argento di S. Tommaso. I Tedeschi, infatti, avevano mandato segnali contrastanti. Si erano informati del peso e del valore venale del busto. Un comandante cattolico si era impegnato a risparmiare la cattedrale e la torre semaforica. I tre sacerdoti, non sapendo a chi credere, dopo una meditata riflessione, decisero di “murare” il busto dell’Apostolo al secondo piano del campanile, in un angolo scuro, ricoperto di legname umido abbandonato. Procedettero in assoluto segreto lo stesso giorno alle ore 14, aiutati da due muratori: Nicola Di Fulvio, fratello del Parroco, e Peppino Valentinetti. Poi venne la furia devastatrice della guerra, che causò alla città di Ortona oltre 1300 vittime civili e la perdita di tutto il patrimonio edilizio. La cattedrale fu letteralmente sventrata, rimase in piedi a malapena la sagrestia, sia pure con il pavimento ricoperto di macerie. L’11 gennaio 1944, quando la linea del si andava allontanando, mons. Tesauri, arcivescovo di Lanciano e vescovo di Ortona, fece demolire l’altare costruito sulla tomba di san Tommaso.

Estrasse l’urna che rivide la luce dopo 150 anni. In corteo le Ossa dell’Apostolo furono trasferite nel rione Castello, a casa del parroco. Il notaio redasse il relativo verbale. Intanto fu avviato lo sgombero delle macerie dalla sagrestia della cattedrale. L’avvocato Tommaso Grilli cura il recupero dei pezzi artistici andati in frantumi con le guerra, quelli relativi al portone principale di epoca sveva e al portale gotico di Nicola Mancino. Il 16 luglio 1945, su un palco allestito nella piazza della cattedrale, tra la commozione degli ortonesi rientrati dallo sfollamento, mons. Tesauri celebrò in ritardo la festa del Perdono, che ricorre la prima domenica di maggio.

Il sacro busto, estratto dal muro dove era rimasto nascosto, venne nuovamente esposto alla venerazione dei fedeli. La cattedrale ricostruita fu riaperta al culto e ridedicata il 5 settembre 1949, con una solenne cerimonia celebrata da mons. Gioacchino Di Leo, vescovo di Ortona e dal cardinale Federico Tedeschini.

Per chiarezza si precisa che l’attuale busto in argento di san Tommaso, conservato nell’omonima cappella, è il terzo in ordine di tempo, fuso dalla fonderia Pani di Napoli nell’aprile dell’ Ottocento. Il primo fu rubato nel 1528 dalle milizie mercenarie, il secondo fu rubato dai Francesi nel 1799 e poi fuso.

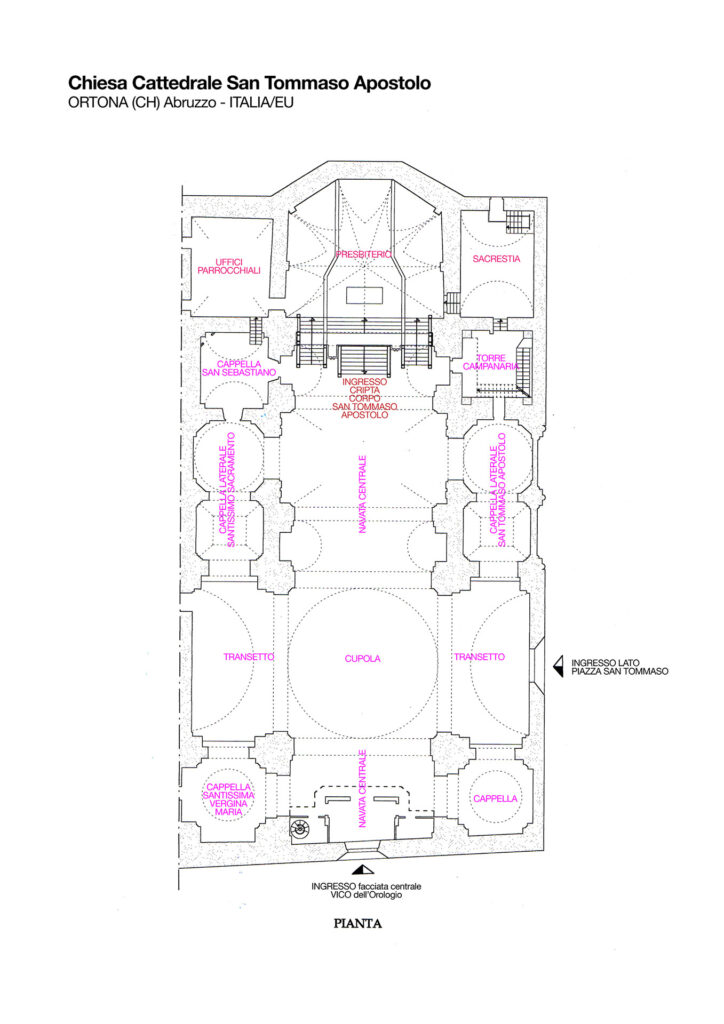

La Cattedrale di San Tommaso Apostolo in Ortona (ch) Abruzzo – ITALIA/EU

Maestosa e austera nel suo aspetto moderno, la cattedrale di S. Tommaso ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi strutturali di cui il più consistente è dovuto alle ricostruzioni operate dopo i danni della seconda guerra mondiale. Questi innumerevoli interventi rendono oggi particolarmente difficile formulare ipotesi di lettura del monumento nelle sue fasi più antiche.

L’avvicendarsi degli interventi sulla struttura muraria, l’eterogeneità dei materiali costruttivi impiegati in epoche diverse, l’incidenza dei fenomeni atmosferici e bellici, ci ha consegnato, dopo circa nove secoli dal suo impianto, un edificio che pone diversi problemi d’interpretazione nel tentativo di recuperare i livelli di lettura più antichi.

E’ dall’osservazione della fabbrica attuale e dalla ricognizione dei restauri eseguiti, inglobando a volte nelle cortine murarie attuali reperti antichi, che deriva qualche riflessione sulle vicende dell’edificio e delle sue trasformazioni. Possiamo allora riconoscere qui come altrove, nella costa adriatica meridionale, i segni della fase normanno-sveva, per trarne indizi e valutazioni circa l’origine e la formazione.

Nelle linee generali, l’edificio presenta uno schema longitudinale che sembra seguire il modello delle grandi basiliche pugliesi impostosi lungamente già nei primi decenni del Duecento. Vanno qui rilevate le imprescindibili relazioni tra le vicende costruttive di questa chiesa e la complessa vita iniziale del centro urbano, documentate dalla costruzione del secondo portale monumentale trecentesco che si apre direttamente sulla piazza antistante alla chiesa e che si presenta molto rimaneggiato dopo i danneggiamenti della guerra.

La struttura architettonica

Della struttura originaria paleocristiana ci sono delle parti murarie ancora visibili nei sotterranei (non visitabili) della chiesa che ha stimolato studi ed ipotesi. Della pianta medievale non abbiamo che delle strutture rimaste ancora visibili sia all’interno delle navate interne sia all’esterno, nel prospetto che si affaccia su Piazza San Tommaso e nel perimetro dell’abside. Della chiesa a croce di stampo barocco, rimangono delle foto dei primi anni del Novecento e alcuni dipinti settecenteschi. La facciata era sormontata da due contrafforti a forma di costoloni classici che terminavano sulla sommità. Era decorata da un finestrone centrale e da un portale medievale – conservato tuttora – con arricchimenti barocchi. Davanti c’era un portico con 9 possenti colonne con grandi arcate. A sinistra c’era un torrione della chiesa medievale poi utilizzato come torre dell’orologio con due campane per le ore. A destra della facciata vi era il campanile vero e proprio, più piccolo della torre, con tre archi sul lato maestro e due maggiori sul sinistro. La cupola con il solo tiburio coperto a tegole, era più bassa e maggiormente larga rispetto all’attuale più alta e stretta ricostruita negli anni ’50 dopo la distruzione bellica del secondo conflitto mondiale. All’interno sorgevano gli affreschi che oggi vediamo ricostruiti dettagliatamente nei quattro pennacchi che sorreggono l’attuale cupola, dei quali solo uno riporta l’affresco di Antonio Piermatteo scampato alla distruzione bellica. La cappella di San Tommaso era al posto esatto della ricostruzione attuale, mentre la cripta contenete la cassetta delle ossa dell’Apostolo di Cristo era sempre sotto il presbiterio solo che l’accesso avveniva con due scale laterali e non come troviamo oggi con l’ingresso in un unico scalone centrale, costruito anch’esso nel dopo guerra. Dopo tante ricostruzioni e rifacimenti attualmente la chiesa oggi si presenta con una pianta ad una sola navata con transetto rovesciato, (pochi esempi nelle chiese italiane) e con cappelle laterali.

La Cappella di San Tommaso

All’interno conserva i bassorilievi a stucco della prima metà dell’Ottocento da Vincenzo Perez. Ai suoi lati sono visibili le due ceramiche “ Gli ortonesi in Scio” e “L’arrivo a Ortona delle reliquie di San Tommaso” eseguite da Tommaso Cascella. Inoltre in questa cappella è custodito il busto d’argento reliquario di San Tommaso Apostolo (contiene alcuni frammenti delle ossa del cranio): è il terzo in ordine di tempo, fuso dalla fonderia Pani di Napoli nell’aprile dell’Ottocento. Il primo fu rubato nel 1528 dalle milizie mercenarie, il secondo fu rubato dai Francesi nel 1799 e poi fuso.

La Cappella del Santissimo Sacramento

Possiamo ammirare interessanti stucchi a due altorilievi “Ultima Cena” e “Sinite Parvulos” eseguiti nella prima metà dell’Ottocento da Vincenzo Perez. Sulle pareti della cappella si possono osservare due dipinti a olio del 1985 del pittore Franco Sciusco

LA NAVATA CENTRALE

La volta della navata centrale è stata realizzata nel Settecento, mentre quella dell’abside è trecentesca. Gli affreschi della cupola sono del pittore Luciano Bartoli; la figura di San Matteo Evangelista è l’unica rimasta dopo la distruzione della basilica per opera dei tedeschi, opera del pittore Antonio Piermatteo. Le immagini della Via Crucis sono dell’artista ortonese Stefano Durante. Nella cripta il crocifisso pendente è stato eseguito dallo scultore Aldo D’Adamo.

Portale di impianto gotico con reperti trecenteschi

Miglior sorte ha avuto l’altro portale, duecentesco, che fu costruito sull’asse longitudinale con pietre sapientemente lavorate. L’utilizzazione di particolari qualità di calcare provenienti da antiche cave costiere è testimoniata fin dal secolo XIII; il loro utilizzo nell’architettura sveva è determinato dal fatto che questo materiale è particolarmente resistente all’azione del degrado da aerosol marino.

La lavorabilità della pietra era un altro requisito per l’impiego, anche per fini decorativi di estrema raffinatezza, in particolare per la sua attitudine ad accogliere complessi motivi plastici tratti dal mondo vegetale e dal ricco repertorio geometrizzante tipico del periodo normanno-svevo. Altri segni, coevi, possono essere recuperati qui e là inglobati nelle recenti opere murarie; a volte parti di capitelli, motivi ornamentali e di monofore strombate.

Capitelli con teste-mensola di epoca sveva inseriti nella facciata

Costanti appaiono le forme strutturali degli archi a ogive e delle volte a crociera impostate su peducci, nella sagrestia, di cui resta, nel migliore dei casi, visibile la sola parte incassata nelle murature. Nel programma ornamentale distribuito con misura ed eleganza, in tutto l’antico edificio è presente anche la figura umana assunta in questa stanza in funzione architettonica. Si tratta di una testa mensola con un capitello pentagonale su cui s’imposta uno dei costoloni in pietra che dava origine alla volta. Sembra quasi di avvertire, nell’espressione del volto, il riflesso degli studi di fisiognomica che intorno alla metà del XIII secolo si andava coltivando e affermando nella cerchia federiciana.

La struttura della chiesa pur con le varianti, è simile a quella attuale, ma in realtà ha un particolare che si rivela essere di grandissimo interesse, che ci permette di andare indietro nel tempo per molti secoli, e ci consente di aprire molte ipotesi per la ricostruzione storica dell’edificio e dell’intera area.

Nel disegno, nella navata a destra è in grande evidenza la cappella, con la Tomba di San Tommaso, sita sotto l’attuale campanile, ossia più indietro rispetto alla cappella attuale.

Ma perché la tomba di San Tommaso fu posta in una cappella laterale e non sull’altare maggiore o sotto la cripta? La risposta è semplice, e questo disegno ne è la prova definitiva.

Il fatto è narrato dal De Lectis che attribuisce la scelta del posto, ad una tradizione secondo la quale S. Tommaso appare in sogno al navarca Leone: “Sappi Leone che la divina volontà, secondo che tu hai possuto conoscere, essere stata di traslarmi qui in Ortona, e di collocarmi nella Catedrale chiesa, e proprio nell’altare di Maria Vergine… Destatosi Leone, palesò la sua visione al detto Arciprete il quale trovò secondo che Leone narrato gl’havea, et in detto altare collocate furono, secondo che insino al presente giorno si vede (De Lectis conferma che nel 1575 la tomba di San Tommaso era nel posto disegnato anche nella mappa del 1655): essendo quello il maggior altare di detta chiesa, perciocchè quella era la nave di mezzo…”

Quando arrivarono le reliquie di San Tommaso ad Ortona, nel 1258, l’edificio attuale non era ancora esistente.

C’era invece una chiesa molto più piccola di origine paleocristiana a tre navate, di cui la maggiore –la centrale- aveva l’abside proprio sotto l’attuale campanile e quindi sotto la cappella dove nel disegno del 1655 appare l’altare-tomba di San Tommaso.

Nell’abside c’era l’altare principale della chiesa, dedicata a Santa Maria. E così, come era consuetudine, quando giunsero ad Ortona le sacre reliquie furono semplicemente collocate nella parte più importante della chiesa di allora, ossia nei pressi dell’altare posto nell’abside della navata maggiore.

Nel 1258 dunque, l’attuale chiesa di San Tommaso non ancora era stata edificata, ma esisteva una chiesa dedicata a Santa Maria, che pur se con rifacimenti, restauri e miglioramenti, derivanti da eventi bellici e da fenomeni naturali era ancora la struttura di origine paleocristiana molto ben ricostruita e disegnata dall’Architetto Giorgio Zandegiacomo nel 2011. E tale rimase sicuramente almeno fino al 1288.

Nella zona compresa tra il lato sinistro della chiesa e le mura cittadine (oggi su via G. D’Annunzio) esisteva un’area cimiteriale, chiamata cimitero di S. Maria, le cui tracce sono venute alla luce anche nel secolo XVIII, in particolare nella zona della cappella di S. Onofrio.

Ricerche archeologiche a livello nazionale hanno evidenziato che in epoca altomedioevale, soprattutto a partire dal IX sec. dC ci fu una tendenza a ridurre l’utilizzo delle chiese come spazi funerari e un incremento all’uso degli spazi esterni. Secondo alcuni archeologi, questo fatto…

“costituisce la premessa alla nascita dei cimiteri cristiani, spazi di sepoltura collettivi intorno alle chiese consacrati dal vescovo. Tale consacrazione trasforma il carattere intrinseco dello spazio funerario, non più sacro per la prossimità delle reliquie o alla chiesa, ma grazie ad un atto specifico di sacralizzazione… Con questa evoluzione, il prete diventa l’unico gestore dello spazio funerario, concepito in forma comunitaria, mentre i fedeli non considerano importanti le sepolture individuali, quanto lo spazio funerario sacro nel quale vengono inserite. Come conseguenza, le sepolture diventano più semplici, in nuda terra, a poca profondità e con scarsi elementi di segnalazione, il che portava a frequenti sovrapposizioni tra le tombe. Le sepolture venivano inoltre usate più volte e le ossa precedenti raccolte in un angolo o riseppellite in ossari… I cimiteri diventeranno perciò uno spazio di socializzazione, luogo di riunione in occasione di assemblee, patti giudiziari, mercati, ecc.”.

Questa teoria trova pieno riscontro anche qui ad Ortona, nell’area cimiteriale di Santa Maria.

Un evento molto importante per la città, che se la chiesa di Santa Maria fosse stata già ampliata, si sarebbe svolta in un ristretto spazio tra il lato sinistro dell’attuale chiesa e le mura civiche, ma che conferma invece che l’edificio attuale non era ancora stato edificato e che l’area cimiteriale, come tutta l’area circostante, aveva all’epoca, una funzione importante sia sul piano religioso, che su quello civile e sociale.

UNA IPOTESI SULL’AREA DI SANTA MARIA (OGGI SAN TOMMASO) NEL 1258

Abbiamo ora elementi per formulare, per la prima volta, una ipotesi abbastanza attendibile, su come si presentava tutta l’area di S. Maria ad esempio, nel 1258, quando arrivarono le reliquie in Ortona.

C’era la Basilica nella forma ipotizzata da Zandegiacomo (anche se, come vedremo, più corta). L’edificio a tre navate doveva presentarsi nella classica forma comune a molte chiese dell’epoca, ossia con il tetto della navata centrale più alto rispetto a quello delle navate laterali.

La navata maggiore era parte dell’attuale navata sinistra. Le navate laterali, invece, erano la destra su circa la metà dell’attuale navata maggiore, e la sinistra, sull’attuale marciapiedi esterno alla chiesa, in piazza San Tommaso.

Questa chiesa si trovava isolata al centro di una Piazza, costituita dall’attuale piazza San Tommaso, e considerando l’edificio molto più piccolo rispetto ad oggi, da un vico dell’orologio molto più largo, come anche via dell’episcopio con l’area absidale allora inesistente, e l’ampia zona libera alla sinistra.

In quest’ultima aerea c’era un Battistero … “di forma rotonda, con un’opera ad arco, adorno di pitture sacre…” come afferma Pietro Pollidori descrivendo il ritrovamento effettuato nel 1718, e vi aggiunge che si trovava sul lato sinistro e precisamente “nella parte occidentale dell’antica Basilica, ora eguagliata al suolo, vicino al portico della più antica chiesa” .

La basilica dunque aveva un Portico, per ora di difficile localizzazione. Probabilmente nella parte frontale, anche se non è da escludere che si trovava in quella laterale.

Sempre a sinistra della Basilica, in fondo, possiamo supporre esserci la residenza dell’Arciprete, nell’area poi sede del palazzo vescovile in via dell’episcopio.

Secondo alcuni ricercatori, che hanno condotto scavi in alcune località italiane, “almeno per l’epoca tardoantica, la documentazione archeologica rivela come numerosi complessi episcopali fossero costruiti in un angolo della città, nelle vicinanze della cinta muraria.

Ed inoltre l’insediamento di complessi episcopali nelle aree centrali dei nuclei urbani si colloca in un momento cronologico più avanzato, a partire dal V secolo, quando l’abbandono di alcuni edifici pubblici ne facilitò la localizzazione in settori preminenti della città, a volte in spazi precedentemente legati alla vita pubblica.

Queste considerazioni sembrano trovare conferma anche nel caso di Ortona. La sede della più alta autorità religiosa era collocata nei pressi delle mura cittadine e localizzata in un settore vitale della città, dove nel limitrofo cimitero di Santa Maria si era creato uno spazio di socializzazione nel quale avvenivano assemblee e riunioni importanti, e dove al lato opposto all’edificio dell’Arciprete, o comunque nell’area intorno alla chiesa, non possiamo escludere la presenza di una struttura o un edificio sede del Rettore della Città.

Quest’ultima possibilità nel 1255, potrebbe aver indotto i reggenti della città ad edificare a pochi metri dalla porta della Basilica, la Torre Civica, poi chiamata Torre dell’orologio.

Abbiamo visto in precedenza che almeno fino al 1288, la forma della chiesa di Santa Maria era quella ipotizzata nella ricostruzione grafica di Zandegiacomo, ma più corta (la proporzione tra lato lungo e lato corto vicino al cosiddetto numero aureo, ossia 1,618).

Ne è la conferma proprio la Torre Civica che edificata nel 1255 non poteva essere costruita sulla porta d’ingresso della Chiesa, ma in un’area che all’epoca, pensiamo, era libera da costruzioni.

La Torre era perfettamente allineata alla navata centrale e molto vicina a quello che all’epoca doveva essere l’ingresso principale della Chiesa di Santa Maria.

In aggiunta alla valida ricostruzione del Gavini possiamo anche ipotizzare che il portale che oggi osserviamo in vico dell’orologio, databile tra il 1220 e il 1250, in epoca sveva, era il portale principale (allora in costruzione) della chiesa più antica, e che sia rimasto incompleto proprio perché la costruzione della torre civica ne aveva sminuito l’importanza. Quando, in seguito, la chiesa fu ingrandita, il portale fu spostato in vico dell’orologio.

La Torre Civica invece fu semplicemente inglobata nella nuova costruzione. Questo –in passato– ha spinto molti a confondere la torre civica con la torre campanaria, che invece era posta nell’angolo opposto, alla destra dell’altare maggiore.

La presenza delle reliquie di San Tommaso, con il conseguente aumento dei pellegrini, ha infatti reso necessaria la costruzione di una nuova chiesa più grande, una chiesa il cui perimetro, escludendo la parte absidale, è quello disegnato nella mappa del 1655, e che con diversi rifacimenti e alcune modifiche, è rimasto fino ai giorni nostri.

E’ lecito supporre che il grosso dei lavori per tale allargamento sia avvenuto indicativamente tra il 1290 e il 1315, mentre ulteriori lavori di perfezionamento e rifinitura sono stati eseguiti negli anni successivi.

LA PRIMA INDULGENZA DEL PERDONO

Come si può facilmente intuire, si tratta di lavori di vasta portata, che richiedevano un impegno finanziario notevole.

E’ vero che questi sono gli anni durante i quali Ortona, grazie ai traffici marittimi, ha probabilmente raggiunto il periodo di maggior splendore, ma è anche vero, che proprio in virtù di questo benessere economico erano in corso, o da poco ultimati, diversi lavori di ampia portata.

Tra le più grandi opere eseguite in quel periodo, e di cui noi siamo a conoscenza, in quegli anni si erano completati, o alcuni in via di completamento, la chiesa e convento di San Francesco, la Torre Civica, il primo complesso delle Suore Cistercensi, la chiesa e convento di San Domenico, la chiesa e convento di Santo Spirito, una fontana pubblica alla marina e non è da escludere lo spostamento e quindi nuova costruzione del palazzo del Rettore e dell’Università nel sito attuale, in piazza della repubblica.

Sul finire del ‘200 in questo contesto si inserisce anche la costruzione della nuova chiesa di Santa Maria, necessariamente più grande di tutte le altre perché destinata a conservare le reliquie dell’Apostolo Tommaso, per la cui costruzione occorreva una somma considerevole.

Negli ultimi decenni, attraverso i documenti, la ricerca non solo ci ha permesso di conoscere pagine oscure della nostra storia che non avremmo mai immaginato, ma ci ha anche permesso di avvicinarci alla conoscenza di fatti che non ancora sono pienamente documentati e che forse non lo saranno mai per la irreparabile perdita della fonti.

Da questa riflessione nasce l’idea di una nuova affascinante ipotesi: ad Ortona, la prima Indulgenza del Perdono fu concessa nel 1294 da Papa Celestino V.

Una delle motivazioni, oltre che –ovviamente- quella prettamente religiosa, fu proprio quella di reperire, attraverso le donazioni dei pellegrini, risorse per la nuova Chiesa di Santa Maria.

E nel 1294, con il progetto o il cantiere già aperto per la costruzione della nuova e più grande chiesa, ad Ortona c’era bisogno di molti soldi, di fondi adeguati a finanziare i lavori.

Papa Celestino V°, ne era perfettamente a conoscenza, perché, quasi sicuramente, fu in Ortona nei mesi precedenti, quando ancora era semplicemente l’eremita Pietro da Morrone.

Venne come semplice pellegrino, come tante altre persone raggiunte dalla notizia della presenza delle Reliquie di San Tommaso, ed è in questa visita molto probabilmente che decise di fondarvi un convento celestiniano annesso alla Chiesa di Santo Spirito (poi Santa Maria di Costantinopoli. Non appare impossibile quindi che divenuto Papa nel 1294, subito dopo aver concesso l’Indulgenza all’Aquila, ne ha concesso una simile anche a Ortona, considerato che –non è da sottovalutare– in quel momento in Ortona si conservavano quelle che all’epoca in Abruzzo erano le reliquie più importanti: le Ossa dell’Apostolo Tommaso.

Non possiamo non considerare la coincidenza tra l’anno della bolla, il 1294, e i lavori progettati o in corso a Ortona, come anche non possiamo ignorare la strettissima similitudine dell’Indulgenza del Perdono di Ortona e la Perdonanza dell’Aquila, quest’ultima, espressamente citata in diverse Bolle Papali dirette alla nostra cattedrale, e alla quale il Perdono di Ortona rimarrà sempre fortemente legata fino ai nostri giorni.

E’ evidente che non si tratta di un puro caso.

Abbiamo la certezza che nel suo breve pontificato (4 mesi), Celestino V si è occupato del clero ortonese, e che quasi sicuramente conosceva l’Arciprete e qualche altro religioso.

Almeno dal 1288, era Arciprete di Ortona Francesco d’Atri, che ricoprì tale carica fino al 1294, ossia negli anni in cui si progettò o forse iniziarono i lavori per l’allargamento della Chiesa.

Nel 1294 l’arciprete di Ortona, Francesco d’Atri, fu promosso da Papa Celestino e nominato Vescovo di Chieti (il predecessore era morto qualche settimana prima) (18).

In sostituzione del neo Vescovo Francesco, il Papa nominò Pietro d’Atri, Arciprete di Ortona. Quest’ultimo fu subito inviato come “Legato della Sede Apostolica”, a dirimere una controversia a Faenza, ove il 7 novembre 1294 “assolvette dalle scomuniche, e privazioni di onori, e di dignità i cittadini” di quella città (19).

Dunque, in tempi strettissimi, tre incarichi molto importanti che potevano essere assegnati solo a persone conosciute e di fiducia.

Possiamo ipotizzare che l’arciprete Francesco e Pietro d’Atri, facendo leva sulla conoscenza del Pontefice, alla fine di settembre del 1294, si siano recati all’Aquila per fare atto di fedeltà ed obbedienza e nello stesso tempo chiedere aiuti economici per la nuova chiesa.

In questo incontro il Pontefice ha affidato loro gli importanti incarichi, ma non potendo elargire aiuti economici diretti per la nuova chiesa di Ortona, per favorire il concorso di molti fedeli in città, e quindi attraverso le offerte di reperire fondi, concesse l’Indulgenza del Perdono.

Senza dimenticare che parliamo di una ipotesi, è probabile che questa Bolla, seguì le sorti di quella Aquilana, e fu annullata appena un anno dopo (1295) da Papa Bonifacio VIII .

Comunque dal De Lectis apprendiamo che circa 60 anni dopo fu emanata un’altra Bolla da Papa Innocenzo VI (1352-62) ma non ci è dato sapere se nuova o a conferma della precedente, e comunque sempre legata alla Perdonanza Celestiniana:

“… la bolla di Papa Innocentio, dove concede a i visitanti la Chiesa del Beato Apostolo di Christo, il di sesto di settembre, nel giorno della sua traslatione: tutte l’indulgentie, concesse, da molti sommi Pontefici a Santa Maria di Collemaggio dell’Aquila…”.

Nel XIII° sec, a livello politico cittadino, la potenza e l’influenza della famiglia De Pizzis era molto forte, e tale da riuscire a far realizzare la propria cappella gentilizia nel posto più prestigioso, ossia la cripta sotto l’altare maggiore della nuova chiesa (attuale Tomba di San Tommaso).

Un privilegio ottenuto sicuramente grazie ad una forte partecipazione alle spese occorse per la nuova costruzione.

I De Pizzis manterranno sempre un ruolo di primo piano nelle vicende della Cattedrale, ed anche per questo godranno sempre di alcuni privilegi, come –ad esempio- quello di aprire una finestra tra il proprio palazzo e la chiesa.

E proprio grazie alle vicende giudiziarie legate a questa finestra, abbiamo oggi la possibilità di vedere –seppur con i diversi rimaneggiamenti successivi– come era la chiesa costruita agli inizi del XIV° sec

Tutto ciò attraverso il secondo disegno allegato alle carte processuali: un prospetto della chiesa, vista dall’attuale piazza.

Questo prezioso disegno ci mostra la Chiesa di San Tommaso nel 1655, prima delle forti modifiche effettuate nel ‘700, con la creazione della cupola a tazza e la facciata disegnata dal Clerici, in pratica dell’edificio che esisteva fino all’ultimo conflitto mondiale e che ancor oggi possiamo vedere nelle foto e cartoline dell’epoca.

Ed è per questo che possiamo dire che in sostanza è l’immagine della chiesa edificata nel 1300, perché tra questa data e il 1655, escludendo le aggiunte eseguite nella seconda metà del ’300 ai lati dell’abside, non abbiamo notizie di lavori di una certa importanza.

Gli unici lavori di vasta portata da noi conosciuti, furono quelli per la ricostruzione seguita all’incendio dei turchi del 1566, ma come è possibile leggere nel contratto, i lavori eseguiti furono quasi esclusivamente per la ricostruzione del tetto bruciato nell’incendio e non comportarono modifiche alla struttura che quindi, tranne le aggiunte alla parte absidale o restauri vari, rimase quella del 1300.

Dei lavori al tetto e non modifiche alla struttura, ne abbiamo conferma anche dal De Lectis che scrive nel 1575 e vedeva la chiesa esattamente come la vediamo noi in questo disegno: “La Chiesa cathedrale è bellissima, in honore di Maria Vergine, e di San Thomaso Apostolo, la quale, anchora che sia stata brugiata da Turchi, nondimeno con una gran spesa ricoperta d’una miracolosa lamia, delle quali credo che in Italia ce ne siano poche più mirabili, e questa pare che l’aere miracolosamente la sostenga”.

Nel manoscritto De Pizzis, non solo troviamo la conferma della ricostruzione della lamia, ma apprendiamo anche che tutti i lavori vennero definitivamente completati del 1609: “Essendo stato nel primo di agosto del 1566 incendiata da Turchi guidati da Pialì la Chiesa Cattedrale, che prima era guarnita a soffitta indorata, i pii cittadini ebbero la cura di darli altra bella lamia, facendola costruire con questa volta, o lamia, che dicesi esser mirabile dal de Lectis. L’intera opera fu terminata nel 1609, come si legge in quella grossa trave innanzi all’altare maggiore = De anno 1609 rest. 1731”

In realtà già da molti anni abbiamo un piccolo disegno della cattedrale visibile nella mappa agostiniana del 1583 e un altro abbastanza particolareggiato, tratto da un quadro attribuito a G.B. Spinelli, risalente alla metà del 1600, quindi dello stesso periodo del disegno.

Il disegno del 1655 ci da una bella visione della facciata principale della Cattedrale; ma bisogna tener presente che il disegno è stato realizzato per un processo e quindi privo di alcuni particolari per noi oggi molto interessanti, ma insignificanti ai fini processuali, come ad esempio il portale principale o l’orologio sulla torre civica.

LA CATTEDRALE

Il disegno ci offre una bella visione della Cattedrale così come appariva nel 1655, vista dall’attuale Piazza San Tommaso. La struttura di base è quella edificata tra la fine del XIII inizio XIV sec, con l’allargamento dell’edificio.

E’questa la Chiesa che vedeva e descriveva De Lectis nel 1575, dopo la riparazione del tetto bruciato a seguito dell’incendio dei turchi del 1566, e ricoperto dalle tegole dette “penci”.

Su vico dell’orologio si vede il portale più antico, di epoca sveva, mentre sulla facciata principale, dietro le colonne del porticato, non viene disegnato il portale fatto da Nicola Mancino nel 1312, “A piè della stessa Torre (dell’Orologio) -scriveva ancora Giuseppe Allegranza nel 1781– trovavasi una volta altra Lapide con la seguente memoria, che ora conservasi dal Sig. D.Annibale de Santi:

A. d. M. C. C. C.

X. II. I. d. X

H.OP F.M. NICO

LAUS. MAN CIN. D. OR

Anno Domini 1312. indictione decima. Hoc opus fecit Magister Nicolaus Mancinus de Ortona” (ALLEGRANZA Giuseppe, cit.)

La navata principale è più alta rispetto alle due laterali, ma nel primo tratto, dietro la torre civica, con la copertura un po’ più bassa. Sul tetto della navata destra, si notano cinque contrafforti, uno dei quali pur se con modifiche o ricostruzioni, si vede ancora oggi.

Non c’è la piccola cupola sulla cappella di San Tommaso, che fu probabilmente realizza all’inizio del ‘700.

Nei verbali decurionali del 1706 si parla di completare la cupoletta e in quelli del 1708, di indorarla. Anzi per l’esattezza nei documenti si parla di due cupole.

Una è quella che vediamo anche oggi sull’odierna cappella di San Tommaso, l’altra è forse quella che esisteva sulla cappella dell’epoca (sita ove è oggi il campanile) e scomparsa proprio per lo spostamento della cappella e del campanile

Manca la cupola a tazza che verrà realizzata nella prima meta del ‘700.

E’ in bella evidenza, invece, il lungo porticato che si affacciava sulla piazza (area dell’attuale marciapiedi), composto da otto archi a tutto sesto che poggiavano su nove colonne in pietra.

IL CAMPANILE DEL 1366

Particolarmente interessante appare una struttura a forma di torre, posta alla destra dell’area absidale, (guardando invece dalla piazza, al lato opposto della Torre dell’orologio).

Il fatto che questa parte dell’edificio non era interessante ai fini del processo, per cui è stato realizzato il disegno, ha fatto si che questa struttura è povera di particolari, ma certamente destinata a svolgere il ruolo di campanile.

La parte verso la piazza è ornata da quattro merli. Il piano più alto manca di copertura, ma non si vedono le campane, che come l’orologio e altri elementi, non sono state disegnate perché superflue ai fini del processo.

Grazie alla mancanza del tetto, nel 1605 fu possibile collocare sul campanile, la grossa campana fusa nel cortile del palazzo De Sanctis, da peso di circa 40 quintali, il cosiddetto “Campanone”.

Finora si pensava che il campanile fosse stato costruito nel XVIII sec, e che fino a quell’epoca esisteva solo la Torre dell’Orologio.

Anche per questo in passato spesso si è erroneamente pensato che la Torre Civica fungesse anche da Torre Campanaria, ma questo disegno da una parte ci conferma che nel 1655 già esisteva un campanile, ossia il primo, di cui non conoscevano l’esistenza, dall’altra ci riserva un’altra sorpresa: il campanile non era posto nella posizione attuale (o nella posizione del secondo campanile, quello del ‘700), ma proprio sull’angolo destro della chiesa.

Questo particolare mi ha spinto a riesaminare meglio il disegno della chiesa nella mappa agostiniana del 1583, e scoprire che anche li viene rappresentata una struttura la cui funzione finora non era definibile, ma che ora è chiaramente identificabile con il campanile, anch’esso disegnato proprio all’angolo della Chiesa.

In realtà questo campanile esisteva già da qualche secolo, ma è sempre stato in secondo piano, offuscato dall’imponenza della Torre Civica.

La struttura fu edificata dopo la costruzione della chiesa, e quasi sicuramente fu realizzata nel 1366 da Pietro di Giacomo (e dal figlio Angelo) di Chieti che nel 1335 aveva collaborato con il fratello Bartolo di Giacomo alla costruzione del campanile di San Giustino a Chieti.

Nel 1927, infatti, furono eseguiti dei lavori di restauro sulla facciata (la parte a destra del portale del Mancino) della chiesa di San Tommaso, e insieme ad altri reperti fu rinvenuta la seguente iscrizione:

A.D.M.CCC.LXVI

HOC OPUS FECIT MAGISTER

PETRUS JACOBI ET ANGELUS

FILIUS EIUS DE CIVITATE THEATINA

Scrive Tommaso Rosario Grilli nel 1949: “Durante taluni lavori alla facciata, compiuti nel maggio-giugno dell’anno 1927, io ebbi campo di scoprire e leggere una iscrizione incisa su pietra, sul bordo di un finestrino rettangolare a tramoggia a fianco della porta d’ingresso alla sacrestia, dalla quale potei desumere che autori di dette opere furono Pietro di Giacomo (fratello di quel Bartolomeo di Giacomo che nel 1355 costruì il campanile della chiesa di S. Giustino) e suo figlio Angelo, architetti chietini”.

Qualche decennio dopo i grandi lavori eseguiti nel XIV sec per l’allargamento dell’edificio, fu quindi costruito un campanile, ossia questo che vediamo nel disegno del 1655, posto all’angolo della chiesa.

Ma in seguito, quando nel XVIII sec furono eseguiti importanti modifiche a tutta la basilica, per qualche ragione per ora a noi sconosciuta, si decise per il suo spostamento nella posizione attuale, con l’abbattimento del primo campanile e la costruzione di uno nuovo, il secondo.

Questo campanile settecentesco si vede molto bene in una interessante cartolina dei primi anni cinquanta. In essa si vede chiaramente tutta la parte destra della chiesa prima dei lavori eseguiti nel 1960 per l’abbattimento di questo campanile e la costruzione di quello attuale, il terzo.

E’questa la parte della chiesa non danneggiata dalla guerra, la muratura sulla quale si innesta il campanile è quella realizzata quando la chiesa fu ingrandita all’inizio del ‘300. La parte bassa a destra è quella aggiunta qualche decennio dopo, è la base del primo campanile costruito dal Di Giacomo nel 1366.

Si notano bene tutti gli antichi elementi architettonici emersi durante i restauri eseguiti intorno al 1930.

Nella parte più antica, quella sotto il secondo campanile, è in evidenza la finestra strombata e trilobata con i due protomi laterali, di cui oggi sappiamo anche la funzione: dava luce all’altare di San Tommaso che, come abbiamo visto nel disegno del 1655, all’epoca si trovava proprio dietro la finestra.

Nel ‘700, con la costruzione del secondo campanile, l’altare fu spostato nella posizione attuale.

Nella parte a destra, su cui si ergeva il campanile visibile nel disegno del 1655, si vedono le due monofore (Grilli, ne cita tre, conteggiando forse anche quella dentro il primo arco) e le due sottostanti finestre a tramoggia, su una delle quali, quella a sinistra, era incisa l’iscrizione, oggi perduta, che ricordava il nome del costruttore e l’anno di realizzazione, 1366.

Sul tetto di mezzo, invece, si nota uno dei cinque costoloni che appaiono nel disegno del 1655. Sia la parte più antica che quella contigua del primo campanile, erano rivestite con pietre squadrate, e nella parte bassa ornate da un cordolo in pietra.

L’esecuzione di questi lavori, effettuati in diversi anni, e la presenza dei cosiddetti “scalpellini” per la lavorazione delle pietre, ha sicuramente favorito la crescita di maestranze locali e di “mastri” che poi hanno continuato la loro opera in altri cantieri.

Fra questi è probabilmente da annoverare “Mastro Simone di Luca da Ortona” scultore ed architetto, che nel 1396 partecipa alla costruzione del Duomo di Orvieto.

Mastro Simone doveva essere molto bravo, visto che per il suo lavoro chiede ed ottiene 18 fiorini l’anno, la casa, cinque some di mosto, 50 libbre di pane al mese, e soprattutto che a lui “non sia licito fargli maneggiare pietra ne calcina se non quanto fosse de suo piacere…”.

La costruzione del campanile attuale e la ristrutturazione di questa parte della chiesa, ha purtroppo rovinato quello che la guerra aveva risparmiato.

IL TERZO PORTALE

Nel corso dei lavori di restauro della facciata eseguiti nel 1927/30, nello spazio compreso tra il portale del Mancino e il campanile, ci furono altri ritrovamenti.

Leggiamo la notizia da La Nuova Fiaccola del 11.8.1930 (anche GSO n.17, aprile 1999, pag. 5): affiorarono “… gruppi di colonne –con bei capitelli, differenti l’uno dall’altro– sorreggenti dei perfetti archi acuti, recentemente scoperti in seguito ad assaggi compiuti nella facciata, a cura della Soprintendenza dell’Arte moderna e medioevale per gli Abruzzi e Molise”.

Si tratta degli archi, colonne e capitelli ancora visibili, resti della chiesa paleocristiana bizantina di s. Maria. Sono molto curati perché non erano destinati alla parte esterna della chiesa, ma erano archi e colonne interne che dividevano la navata di destra della navata centrale. Nel corso dei recenti restauri alla cappella di S. Tommaso è venuto parzialmente alla luce anche la parte interna dell’arco alla destra del portale.

Negli anni 1946/1949, durante i lavori di ricostruzione della basilica di San Tommaso, venne alla luce un altro reperto molto interessante, un terzo Portale: “… verso la fine del sec. XIII –scrive Grilli- e, in ogni caso, dopo l’arrivo delle reliquie di San Tommaso, il tempio fu ampliato e ridotto a stile gotico. Una conferma concreta a tale asserzione si riscontrava già nella sopravvivenza dell’abside e nella sua struttura e configurazione. Ma, a maggiormente avvalorarla, sono sopraggiunti altri elementi, che i lavori occorsi per la recentissima opera di ricostruzione han posti in chiara evidenza. Nel tratto della facciata prospiciente il Corso, immediatamente a destra del portale di Nicola Mancino (che è andato distrutto, e che è stato ricomposto), e quasi a ridosso di questo, abbiamo potuto vedere ed ammirare –incastrato e confuso con la muraglia– un magnifico PORTALE, di stile gotico, costruito con grosse pietre squadrate”.

A detta del Grilli il portale rinvenuto era anteriore, visibilmente, a quello del Mancino, ma noi oggi non abbiamo ne disegni, ne foto e ne altre notizie che ci permettono di comprendere a cosa serviva questa struttura che purtroppo non è stata recuperata.

In quell’area si sarebbero dovuti rinvenire, tracce di un arco simile a quelli ancora visibili, ma Grilli –esperto raccoglitore di notizie del passato– che pure aveva visto gli archi rinvenuti qualche decennio prima, è chiaro, non si tratta di un arco ma di un portale.

Una ipotesi è che la costruzione di questo portale potrebbe essere legata al periodo della realizzazione della nuova chiesa.

La costruzione del nuovo edificio, sicuramente ha richiesto un lasso di tempo lungo, si sarebbe dovuto smantellare la chiesa paleocristiana e, durante i lavori, necessariamente spostare le reliquie dell’Apostolo in un’altra chiesa, come –ad esempio– la vicina chiesa di San Francesco.

Ma, ad oggi, non ci risulta che le reliquie siano mai stati spostate, mentre per tradizione sappiamo che siano rimaste sempre dove sono state poste fin dall’arrivo, anche perché –sempre secondo l’antica credenza- sarebbe stato quello il posto scelto dal Santo.

Si pensò allora di ridurre momentaneamente la chiesa alla sola navata centrale, in modo da non comprometterne la funzionalità, rendendola indipendente dal cantiere entro il quale i lavori potevano procedere senza nessun intralcio.

Per far ciò sono state abbattute le navate laterali, e murati gli archi di entrambi i lati della navata centrale (questo, per nostra fortuna, ha permesso la conservazioni degli archi e capitelli che ancora vediamo).

Per accedere alla chiesa rimpicciolita, fu quindi creato un nuovo portale laterale, sul lato della piazza, che fu poi chiuso, inglobato nel muro, quando i lavori di ampliamento furono terminati, e alla nuova chiesa si accedeva, come oggi, dai portali che conosciamo.

In pratica, la nuova chiesa fu costruita intorno e su quella più antica per l’occorrenza ridotta alla sola navata centrale.

Questa semplice soluzione non solo permetteva il regolare svolgimento dei lavori di ampliamento, ma consentiva anche di non interrompere l’afflusso dei pellegrini che venivano a visitare la Tomba dell’Apostolo.

La loro presenza era fondamentale per la nuova chiesa perché attraverso le loro offerte venivano reperiti fondi importanti per la costruzione, ed anzi potrebbe non essere un caso l’aver scelto di non spostare le reliquie in un’altra chiesa.

Portare i pellegrini direttamente sul cantiere, era un grosso incentivo alla donazione, il pellegrino attraverso l’offerta, si sentiva fisicamente partecipe alla costruzione della nuova chiesa dedicata all’Apostolo

Ci auguriamo che durante i lavori post bellici questo terzo portale non sia stata distrutto e che sia stato lasciato sul posto, nascosto dal rivestimento in mattoncini che copre tutta la facciata.

LA PIANTA DELLA CHIESA NEL DISEGNO DEL 1655

Torniamo ad analizzare la pianta della Chiesa.

L’interno dell’edificio in grandi linee è abbastanza simile a oggi.

L’Area absidale. L’abside che vediamo nel disegno è simile a quella che vediamo oggi, ma questa parte della chiesa è l’unica, -di cui siamo per ora a conoscenza- che ha subito modifiche di un certo rilievo, qualche decennio dopo la costruzione.

Quando la chiesa fu costruita, la parte dell’abside che sporgeva in via dell’episcopio non era formata da tre lati, ma da cinque, e gli spazi dove solo nel 1366 sorgerà il campanile da un lato e in seguito la cosiddetta sacrestia vecchia, dall’altro, erano vuoti.

“L’edificio –scrive Ignazio Gavini nel 1927- a tre navi ed un abside, oltre agli ampliamenti barocchi, presenta segni di trasformazioni avvenute nel tredicesimo secolo… Tuttavia è probabile che in questo tempo fosse iniziata la trasformazione della zona presbiteriale, la quale si presenta con caratteri di struttura goticizzante. La pianta di questa zona permette di assegnare il lavoro a un periodo definito, che è quello dell’uso del primo diffondersi dell’uso delle absidi poligonali; le sue muraglie rimangono visibili esteriormente ed il corpo della tribuna si avanza nella pubblica via in forma di prisma semiottagonale rinforzato agli spigoli da contrafforti in pietra su forte zoccolatura sagomata, che si prolunga in tutta la muraglia di destra della chiesa ove più tardi fu addossato un grandioso porticato”.

La descrizione del Gavini trova conferma prendendo come riferimento la misura dei tre lati visibili. Partendo da queste e mantenendone le proporzioni si arriva a sviluppare un ottagono.

Nella parte interna tre lati non erano visibili, il più avanzato corrispondeva con l’inizio della scalinata che portava all’altare maggiore.

Oltre ai tre lati dell’abside oggi visibile, anche i due lati esterni, oggi inglobate nella chiesa, erano a vista, ossia esternamente erano liberi da costruzioni.

Mentre oggi osserviamo tre lati, subito dopo la costruzione la parte esterna dell’abside visibile era composta da cinque lati, le costruzioni affianco di esse sono state aggiunte dopo, nella seconda metà del’300, a destra il primo campanile con la sottostante sagrestia, e a sinistra la vecchia sacrestia.

In un sopralluogo che ho effettuato in un ambiente sottostante a quest’ultima sala, sulla parete adiacente al lato sinistro dell’altare, ho rilevato chiaramente la presenza di un cordolo in evidente continuità con il cordolo dell’abside, prova che all’epoca questo lato era scoperto, privo di costruzioni.

A conferma, osservando la chiesa da via D’Annunzio, oltre il tetto della sacrestia vecchia costruita dopo, sul muro addossato all’abside sinistra, si vede chiaramente le parte finale di un contrafforte in pietra che coperto poco più in basso dalla costruzione postuma, si ritrova nel locale a pian terreno nel punto di innesto del basamento, in modo del tutto simile a come possiamo oggi osservare gli altri contrafforti nella parte dell’abside oggi visibile.

Anche sul lato destro dell’abside, nella cartolina degli anni ‘50, dietro al tetto della sacrestia nuova, si vede la parte superiore del contrafforte che delimitava il lato dell’abside poi coperto dal campanile nel 1366.

Questi contrafforti sono così alti perché vanno a rinforzare esternamente i pilastri interni sui quali poggia la volta del coro. In corrispondenza di ogni contrafforte esterno all’interno della chiesa corrisponde uno dei costoloni, ben visibili, che formano la volta a crociera d’ogiva del coro, come già in passato Gavini metteva in evidenza: “Alla struttura esteriore corrispondono all’interno del coro volte a crociera d’ogiva ben conservate, che hanno trionfato sulla mania delle trasformazioni barocche. Sembra trattarsi di un sistema stellare che ha qualche affinità con le volte delle absidi aquilane di quel tempo”.

In pratica l’area del coro che noi osserviamo oggi dall’interno, equivale all’abside che sporgeva dalla chiesa all’epoca della sua costruzione.

Trova così una spiegazione anche l’alta monofora gotica trilobata, posta nella sacrestia vecchia sul muro a ridosso della cappella del Salvatore.

Si trattava di un muro perimetrale esterno della chiesa, la parte finale della navata sinistra, e la monofora con l’ampia strombatura serviva a dare luce alla navata.

In una parte del muro sottostante la finestra, dove è stato rimosso l’intonaco postumo, si riconosce benissimo la muratura fatta a pietre squadrate, così come vediamo nelle parti esterne.

A conferma che si tratta di una parete esterna, sempre sulla stessa, nel locale sottostante la vecchia sacrestia sono visibili sia la muratura a pietre squadrate che il cordolo in pietra.

Lungo il lato sinistro della chiesa lo stesso cordolo è poi visibile anche in una sala del museo diocesano.

Il cordolo in pratica ornava il muro esterno di tutta la parte a sinistra dell’edificio e, come apprendiamo da una testimonianza allegata agli atti del processo, fino al portale svevo in via dell’episcopio.

Da ciò possiamo desumere che la parte del palazzo De Pizzis oggi attaccata alla cattedrale all’epoca della costruzione non era ancora esistente.

Le Navate della Cattedrale

La chiesa è suddivisa in tre navate, la centrale maggiore mentre le due laterali minori. Non è chiaro come questa suddivisione è stata rappresentata dal punto di vista grafico, la parte destra è raffigurata in parte con linee continue, che dovrebbero essere muri, e in parte (quella di fronte all’ingresso dalla piazza), con puntini e due tondi, probabilmente basamenti di due colonne su cui poggiavano tre archi in linea con il muro della cappella di San Tommaso e la Torre Civica.

La demarcazione tra la navata centrale e quella sinistra è invece rappresentata da due linee fatte da puntini, forse a sottolineare la mancanza di un muro continuo e quindi di un’area aperta.

L’interno della chiesa era quindi senza muri divisori, eccetto la parte riguardante la Cappella di San Tommaso. La muratura tra la cappella e la navata centrale, come abbiamo visto in precedenza a proposito del terzo portale, potrebbe esistere perché realizzata prima dell’inizio dei lavori di allargamento della chiesa, con la tamponatura degli archi tra la navata centrale e quella sinistra della chiesa paleocristiana.

L’Altare Maggiore

Racchiuso dall’abside semiottagonale, si vede l’altare maggiore alla quale, al contrario di oggi, si accedeva da un’ampia scalinata centrale, con ai lati (dove vediamo la lettera D) due scale che scendevano nella cripta, all’epoca Cappella della famiglia De Pizzis

La Sacrestia

Alla destra dell’altare maggiore c’è un’ambiente, sul quale -come abbiamo visto prima– qualche decennio dopo la costruzione della chiesa, era stato edificato il primo campanile. Quando questo fu spostato, nel XVIII sec, furono abbattute le mura superiori, ma non l’ambiente alla base che –almeno dal secolo precedente- era stato adibito a Sacrestia.

Intorno al 1650, approfittando delle lunghe assenze del Vescovo Crescenzi, all’epoca Nunzio Apostolico a Torino, l’Arcidiacono Giuseppe De Pizzis, di propria iniziativa e senza nessuna autorizzazione, fece abbattere il soffitto della Sacrestia “che vi era un poco più bassa” e che stava “appoggiata alle quattro muraglie vecchie della chiesa, et avendo un poco ingrandita la detta Sacrestia ci ha fatto un’altra lamietta acciò venisse al pari”, e per fare ciò ne fece una più alta con …” porci poi in mezzo l’Arme di Casa sua, come in effetti seguì con disgusto parimenti del Capitolo come anco di tutto il Publico e di Monsignor Crescentio allhora Vescovo essendo in Torino”.

Quindi il De Pizzis, dopo aver fatto arbitrariamente eseguire i lavori, a suggello dell’opera fatta vi pose lo stemma di famiglia. Giunta la notizia al Vescovo, questo in una lettera al Vicario Alessandro Rota, (parente del De Pizzis) “acremente se ne dolse” e in seguito lo stemma della famiglia De Pizzis fu sostituito da quello del Vescovo Crescenzi, ancora oggi visibile nella sacrestia odierna.

E’ quindi ragionevole pensare che seppur con qualche modifica, la struttura della sacrestia attuale è ancora quella del 1650 circa.

La Cappella di San Tommaso Apostolo

Attaccata alla sacrestia, sempre sulla navata destra si riconosce chiaramente la Cappella di San Tommaso formata da due ambienti, uno più piccolo che era sotto l’attuale campanile, preceduto da uno più grande, l’attuale cappella. In quello più piccolo, il posto ove erano custodite il busto d’argento e la cassetta con le reliquie è rappresentato da un altare, circondato da un cerchio punteggiato.

Sappiamo con certezza che nei secoli passati, dopo alcuni tentativi di furto, la Tomba di San Tommaso era protetta da una sorta di grossa gabbia di ferro: “…da man sinistra del maggior altare della chiesa Catedrale una suntuosa cappella, ove (…) sta eretto un altare sopra una grossa gabbia di ferro entro la quale si conserva la tomba pretiosa del Santo Apostolo. In essa è ammirabile una scismate lapide (la pietra calcedonio)” ma finora nessun documento ci ha tramandato né una descrizione, e né come era la sua forma.

Questo disegno ci permette oggi di vedere per la prima volta una traccia di questa grossa gabbia, rappresentata dal cerchio punteggiato. Una forma rotonda quindi, per permettere ai fedeli di poter vedere tutto girando intorno al Sacro Deposito.

Una consuetudine che è rimasta ancora oggi, si gira intorno all’altare per poter osservare lo sportellino aperto dietro il Busto d’Argento del Santo, ove fino a pochi decenni fa era conservato, e quindi visibile, il cranio di San Tommaso.

Nel disegno si vede distintamente un muro che separa l’altare dalla cappella con tratteggiato quello che dovrebbe rappresentare una porta di accesso. L’architrave in pietra di questa porta o apertura è venuto alla luce durante i recenti restauri della cappella, ed è ben visibile dietro l’attuale altare di S. Tommaso.

L’intero muro che appare in questo disegno, invece, seppur molto rovinato, è ancora visibile nella parte posteriore. Nel locale sotto l’attuale campanile, a destra, c’è un piccolo pertugio che permette di accedere ad uno spazio molto ristretto (largo circa 2 metri), che divide il campanile dalla Cappella di San Tommaso.

In questo spazio si è conservato il muro che nei secoli passati divideva la stanza con la tomba dell’Apostolo dal resto della cappella, così come appariva fin quando fu edificato il secondo campanile nel ’700.

Su due pilastri addossati ai muri laterali poggia un arco a tutto sesto che reca ancora piccole tracce di decorazioni a stucco del ‘600 o inizio settecento. Sui pilastri sono ancora bel visibili dei capitelli, mentre al centro, parzialmente coperta dall’intonaco, in direzione della sottostante porta, la presenza di una lunga pietra, simile all’architrave, fa pensare all’esistenza di un finestrone

Durante i lavori di restauro della Cappella eseguiti nel dopoguerra inoltre, fu rinvenuto un prezioso reperto dell’antica chiesa. Una bella finestra in pietra con una data scritta in numeri romani: 1340, chiara testimonianza di lavori o rifiniture eseguite in quell’anno. Purtroppo non abbiamo notizie del posto esatto dove fu trovata, sappiamo solo che per diversi anni fu depositata nella cappella De Pizzis, e quando questa fu smantellata per la costruzione del nuovo altare, spostata e murata nell’antica cappella Bernardi, oggi adibita a Museo Diocesano.

La Cappella di Santa Maria Maddalena

Proseguendo lungo la navata destra incontriamo poi l’ingresso laterale alla basilica, ed infine, in fondo, perfettamente allineata a quella che in origine era la navata centrale della basilica paleocristiana, la base della Torre Civica, nella sua dimensione originale, ossia senza il rivestimento in mattoni che siamo abituati a vedere nelle vecchie cartoline.

Con l’allargamento della fine XIII –inzio XIV sec, la chiesa inglobò anche la Torre Civica, e nell’ambiente posto alla sua base fu ricavata una piccola ma bella cappella, la cui volta a botte, nel XIV sec fu affrescata con figure di Santi.

Per motivi che non conosciamo questa cappella fu chiusa e dimenticata. Fu ritrovata tra il 1926-27, durante i lavori di restauro e abbellimento della cattedrale, e fu riaperta al pubblico sotto il titolo di Santa Maria Maddalena.

Il fatto che nel disegno del 1655, all’interno della torre non figura nessun altare, potrebbe indicare che in quell’anno la cappellina era già stata chiusa e poi interrata, forse, per dare fondamenta più forti alla Torre in precaria stabilità.

La Navata Sinistra

Alla sinistra dell’Altare Maggiore è rappresentata un locale molto bello che nei secoli passati per molti anni ha ospitato la vecchia sacrestia.

“Presso la chiesa di S. Tommaso –scrive il Gavini nel 1927– vi è un’aula rettangolare adibita a sacrestia, nobilmente voltata secondo un sistema gotico a padiglione molto in uso nel tredicesimo secolo in Inghilterra. Essa è costituita da quattro vele triangolari spiccate sui tre lati del rettangolo e da due nervature incrociate in chiave e poggianti le estremità sui vertici delle quattro vele. Ma in questo esemplare del tutto isolato in Abruzzo noi dovremo riconoscere una tarda applicazione di qualche architetto proveniente forse da Venezia posteriormente al 1444, poiché la pietra disposta in chiave porta scolpito lo stemma di san Bernardino da Siena e negli incroci delle altre nervature si vedono entro clipei i quattro simboli degli Evangelisti”.

Studi recenti invece, basati sull’analisi di alcuni elementi, ed in particolare sulle teste mensola presenti nella sala, tendono a suggerire la datazione 1260-1300 (51), ma come abbiamo visto, la presenza del cordolo esterno dell’abside, visibile nell’ambiente sottostante la sala, insieme ad altri elementi, esclude l’esistenza di una costruzione in quest’area almeno fino alla metà del XIV° sec.

Molto valida mi pare invece la lettura data dal Gavini, tranne –a mio parere– la datazione tarda, post 1444, legata alla presenza dello stemma di San Bernardino. E’ molto probabile che lo stemma sia stato posto successivamente, e che questa sala sia stata edificata tra la fine del ‘300 e l’inizio del ‘400. Una sala bella, importante, con decorazioni di rilievo, originariamente costruita forse con una funzione diversa da quella di sacrestia.

Osservando bene la chiesa, notiamo che le principali famiglie nobili quali i De Pizzis, i De Sanctis, e i Bernardi avevano la propria cappella gentilizia, ma ne manca una, quella della famiglia che forse è stata la più importante di Ortona, i Riccardi.

Secondo la tradizione, l’altare dei Riccardi era quello che vediamo disegnato all’inizio della navata sinistra, l’area dove poi sorgerà l’attuale Cappella del Salvatore, ma ci è difficile oggi credere che un casato così importante che tra altri ha annoverato Francesco Riccardi, conosciuto in tutte le corti d’Italia, e che ha passato la vita a stretto contatto con Re, Regine e Papi, si sia limitato ad accettare nella cattedrale una posizione di secondo piano.

Non è da escludere allora una ipotesi molto interessante: il locale alla sinistra dell’altare maggiore, noto come sacrestia vecchia, in realtà fu fatto edificare dai Riccardi tra la fine del ‘300 e l’inizio del 400, e in origine era la loro cappella gentilizia.

E’ possibile che l’altare del Salvatore fu la prima cappella dei Riccardi, e che continuò sempre ad essere usata come sepoltura per alcuni membri della famiglia, ma quando il casato divenne molto potente, si realizzò una cappella monumentale per i personaggi più importanti.

Un elemento a favore di questa ipotesi potrebbero essere le teste mensola presenti nella sala. In un ambiente, come la sacrestia sarebbe stato più consono porre figure di Santi o simboli religiosi, ma i visi presenti nella sala, invece, sono chiaramente di personaggi con fisionomie civili.

Potrebbero essere i volti dei membri più importanti della famiglia. Su queste teste mensola poggiano costoloni in pietra che sorreggono la volta, alla cui sommità al posto dello stemma di san Bernardino, in origine poteva esserci lo stemma di famiglia. A livello simbolico era come se ogni personaggio rappresentato nella mensola, attraverso il costolone, reggesse lo stemma del casato.

Come è ben noto, i Riccardi furono fino alla fine strenui sostenitori del partito francese e per questo proscritti e nel primo decennio del XVI° sec definitivamente esiliati fuori dal regno.

E’ quindi possibile che a seguito della loro estinzione in Ortona, nei decenni successivi la cappella fu disfatta ed adibita ad altri usi, e che i resti dei Riccardi che vi erano ospitati furono sistemati sotto l’altare del Salvatore.

La cappella spogliata dalle tombe e dalle decorazioni, e lo stemma di famiglia sostituito con lo stemma di San Bernardino.

Una ipotesi verosimile, se consideriamo che anche in tempi recenti, nel 1968, la stessa cosa fu fatta anche per la cappella dei De Pizzis posta sotto l’altare maggiore. Fu completamente smantellata e al suo posto fu costruita la cripta che oggi vediamo, con l’altare tomba di San Tommaso.

Un reperto proveniente quasi sicuramente dallo smantellamento della Cappella dei Riccardi, potrebbe essere il bellissimo scudo con i gigli di Francia (oggi conservato nel museo diocesano) usato come materiale di riempimento per la costruzione del secondo campanile e venuto alla luce quando questo fu abbattuto nel 1960.

Un ulteriore testimonianza delle modifiche apportate alla Cappella dei Riccardi, potrebbe essere la finestra che dalla Cappella si affacciava in via dell’episcopio. E’ chiaramente visibile che si tratta di un intervento postumo di allargamento. La pietra usata per la costruzione dell’arco sembrerebbe diversa da quella usata per gli stipiti laterali, probabilmente recuperati dalla finestra originale e riutilizzati, sebbene visibilmente più corti, per la nuova finestra.

Questa parte della muratura che da in via dell’episcopio, seppur con qualche piccolo rimaneggiamento postumo, è tra le più antiche oggi visibili della cattedrale. Ne è conferma anche l’impianto del locale sottostante, con la sua bella volta a crociera e con il grande arco in pietra posto a livello stradale. La sua grande ampiezza, da un angolo all’altro dell’edificio, difficilmente fa pensare che serviva da porta o da portone. Non è da escludere che il locale oggi sotto la vecchia sacrestia, all’epoca era un’area aperta, o un passaggio pedonale che metteva in comunicazione la piazza con l’area a sinistra della chiesa.

In molte antiche città nei posti di passaggio venivano collocate delle edicole con Santi, e la piccola antica monofora con la statua della Madonna posta sul grande arco potrebbe essere proprio un indizio che si trattava di un’area di passaggio.

Tornando ad esaminare il disegno del 1655, addossata alla vecchia sacrestia, vediamo l’altare della Cappella del Salvatore, appartenuta alla nobile famiglia Riccardi.

Tra quest’altare e la scalinata d’accesso all’altare Maggiore, si nota un particolare molto interessante, una piccola sporgenza.

Si tratta del pilastro e, addossata ad esso della semicolonna tonda con capitello a foglie che oggi, inserita in una muratura, possiamo vedere nella cappella del Salvatore, ma all’epoca era ben visibile, con un lato appoggiato al muro e tre lati a vista.

Tutta la navata sinistra appare come un ambiente unico, completamente libero da muri divisori.

Lungo la linea di demarcazione tra questa e la navata centrale sono ben evidenti due basamenti (più un terzo reso parzialmente visibile dalla giuntura dei fogli) di pilastri molti grandi destinati a sostenere la volta.

Tra questi pilasti portanti dovevano esserci delle colonne più piccole, a sostegno di una serie di archi sui quali si innalzava un muro che arrivava fino alla volta.

Un prezioso indizio dell’esistenza di questo muro superiore al colonnato, lo troviamo in una stanza costruita nei secoli successivi sopra la cappella del Salvatore.

In essa si sono conservate due preziose testimonianze che ci permettono di conoscere un’altra parte dell’antica chiesa, il soffitto. Sia sul muro della parete esterna, che su quello interno della navata, si vedono infissi nel muro in senso orizzontale due lunghi manufatti rettilinei in pietra, sporgenti dal muro circa 10/15 centimetri, a loro volta inferiormente rinforzati da molti piccoli sostegni posti in senso verticale, sempre in pietra.

Si tratta, in pratica, di una sorta di due lunghe mensole opposte, parallele, che in origine si estendevano lungo tutta la navata. Su di esse poggiava il tavolato del soffitto ligneo, e possiamo immaginare, anche il soffitto a cassettoni andato perduto a seguito dell’incendio appiccato dai turchi nel 1566.

Osservando di nuovo il disegno, sempre sulla sinistra, esternamente al perimetro della Chiesa, si vedono due degli ambienti oggi adibiti a Museo Diocesano, quello più grande, la Cappella di S. Onofrio, da noi identificata anche con il termine di “foresteria”, e affianco la Cappella della Natività.

Il Palazzo De Pizzis e la finestrella

In fondo al disegno, vediamo alcune delle stanze del Palazzo De Pizzis che si affacciavano su vico dell’orologio.

Appare interessante un doppio rigo che dall’angolo della piazza va verso l’interno del vicolo, ci mostra il tracciato del porticato che già abbiamo visto nel prospetto

La lettera C indica l’ingresso alla chiesa di San Tommaso, la lettera B il portone –tuttora esistente- d’ingresso al palazzo, mentre la lettera A indica la finestrella oggetto della disputa giudiziaria grazie alla quale siamo oggi in possesso di questi disegni.

Come si può vedere, la posizione della finestrella permetteva ai De Pizzis, stando tranquillamente in casa propria, la perfetta visione di tutta la navata centrale e dell’altare maggiore con la sottostante cappella di famiglia, di tutta la navata sinistra e sulla navata destra, della cappella di San Tommaso.

Una visione davvero invidiabile, che nonostante gli sforzi del Vescovo e del Capitolo, non fu oscurata grazie a questo processo. Sappiamo che nonostante alla fine della disputa fu loro ordinato di chiudere la finestrella, per molti anni successivi i De Pizzis continuarono a godere di questo privilegio.

La Cattedrale Basilica di San Tommaso Apostolo – Ortona – Abruzzo – Italia / Arciciocesi di Lanciano-Ortona

La Cattedrale di San Tommaso è costruita su una chiesa paleocristiana i cui reperti si trovano in un locale sotterraneo sotto il campanile. Dopo incendi, terremoti e devastazioni (Goti, Longobardi, Normanni) fu ricostruita, consacrata e dedicata a S. Maria il 10 novembre 1127. Dal 1258 custodisce le reliquie di San Tommaso apostolo trafugate dal navarca ortonese Leone dall’isola di Chios. Il 17 febbraio 1427 in questa chiesa è stata solennemente proclamata la pace tra le città di Lanciano e Ortona patrocinata da san Giovanni da Capestrano. Successivamente, l’edificio sacro ha subito un incendio e la distruzione per opera dei Turchi di Pyaly Pascià che il primo agosto 1566 hanno messo a ferro e fuoco la città di Ortona; gli ortonesi recuperarono dalle fiamme le sacre reliquie del Patrono. Quattro anni dopo, il tempio veniva elevato a rango di Cattedrale, con il nuovo vescovo Giandomenico Rebiba. Andando avanti nei secoli la Basilica subì ancora delle profanazioni da parte dei Francesi nel 1799 e nel 1943 è stata in gran parte distrutta dai Tedeschi. Ricostruita nei primi anni del dopoguerra, venne riconsacrata e riaperta ai fedeli il 5 settembre 1949 con una solenne cerimenia celebrata da mons. Gioacchino di Leo, Vescovo di Ortona, e dal Cardinale Federico Tedeschini, Datario di S.S. Pio XII.

L’Esterno della Cattedrale

L’abside, con costoloni a vista e rinforzi alla base, a pianta esagonale, risale al XIV secolo. La facciata è stata ricostruita nel 1947 poiché i tedeschi il 21 dicembre 1943 distrussero con mine la facciata settecentesca con la cupola e il grandioso porticato quattrocentesco a nove colonne. Rimane integro nel vicolo un portale d’epoca sveva (XIII sec.). Sulla piazza, il portale attuale è stato ricostruito con reperti recuperati dalle macerie; era opera dell’artista ortonese Nicola Mancino (1312). Nella lunetta, la Madonna con il Bambino, san Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista; sul lato sinistro, una parte di colonna con tralcio di vite e figure allegoriche. Nella facciata si conservano archi ad ogiva, capitelli con teste-mensola di epoca sveva, finestre monofore con trilobature di impianto gotico.

Il Campanile

Il campanile (1963) ricostruito dopo la demolizione del precedente che era stato edificato all’inizio del XVII secolo, ospita cinque campane: il campanone (1605, q. 40,75), la mezzana (rifusa nel 1948, q. 9,30), dell’ufficio (rifusa nel 1950), della domenica (1933, q. 1.75), di ogni giorno (1881, kg. 41).

L’Interno della Cattedrale

Appena dopo l’ingresso, sulla parete di destra, è sistemata la tomba di Leone, il navarca ortonese che nel 1258 recò ad Ortona le reliquie di San Tommaso apostolo. La tomba è ricoperta da una lapide sulla quale è stata riportata la trascrizione di quella più antica andata distrutta durante l’ultima guerra.

Opere Artistiche

Sulla parete di fronte all’ingresso L’incredulità di San Tommaso dipinta da Basilio Cascella nel 1944; nella parte superiore, ai lati della vetrata, i Profeti Isaia ed Ezechiele, affreschi di Virginio La Rovere (1935); di fronte: L’incontro dei Santi Domenico e Francesco opera dell’artista francescano, padre Lerario. Lungo la navata sono esposte tele raffiguranti San Girolamo e Sant’Ambrogio dipinte da Tommaso Cascella nel 1968. Sulla porta che immette all’ex Cappella del Salvatore, oggi Madonna di Lourdes, Ritratto di mons. De Dominicis (vescovo di Ortona dal 1766 al 1791) eseguito dal pittore ortonese Fulgenzio Lavalle nel 1826. Tutte le vetrate sono state eseguite da Tommaso Cascella nel 1968. Queste, a partire da sinistra di chi entra nel tempio, rappresentano: L’Assunzione della Vergine, San Tommaso protettore di Ortona, La Madonna che consegna il Sacro cingolo a San Tommaso; sul presbiterio: San Tommaso e gli Apostoli e L’incredulità di San Tommaso. Al lato destro: la virtù della fortezza; ai lati: gli stemmi della città di Ortona e di San Tommaso. Sull’arco a sesto acuto, in fondo alla navata, è riportato a rilievo lo stemma di Ortona sovrastato da quello di San Tommaso.

Lungo la navata, sulla destra incassati nel muro, è possibile ammirare reperti dell’originaria chiesa gotica. I pannelli della Via Crucis, in alabastrino, sono opera dello scultore Stefano Durante. Intorno alla navata è riportato, in latino, il brano evangelico (Gv 20, 26-29) in cui Gesù invita Tommaso a toccare le piaghe del suo costato, esortandolo a «non essere più incredulo, ma credente».

4. Il Presbiterio

L’altare maggiore reca un bassorilievo che rappresenta L’incredulità di San Tommaso, opera di autore ignoto del XVI secolo. Circa cinquant’anni fa, la gradinata e l’ingresso della cripta hanno avuto una più logica sistemazione; l’ambone e il battistero sono stati collocati ai due lati.

I sette ovali dipinti sulla parte superiore dell’abside rappresentano, in ordine da sinistra verso destra, San Paolo, San Matteo, Sant’Andrea, Occhio di Dio, San Pietro, San Giacomo e San Tommaso. Il primo e l’ultimo, dipinti nel 1857 da Nicostrato Gizzarelli, sono rimasti indenni dopo i bombardamenti del 1943-44, mentre gli altri sono stati dipinti da Tommaso Cascella nel 1968.

5. L’Organo della Cattedrale

E’stato realizzato nel 1969 dalla Ditta Vincenzo Mascioni di Varese al fine di assecondare compiutamente le direttive del concilio Vaticano II; la consolle (tre tastiere e 123 comandi) ed è stata sistemata in modo che la Schola Cantorum risulti vicina ai fedeli e sia di guida al canto dell’assemblea. L’organo consta di 42 Registri sonori e 3.000 canne.

6. La cupola

L’attuale cupola è stata costruita nel 1946 in sostituzione della precedente a tiburio crollata a seguito delle mine fatte brillare dai Tedeschi il 21 dicembre 1943. Dal pavimento alla croce del lanternino misura in altezza circa 40 metri. Gli affreschi della cupola sono del pittore triestino Luciano Bartoli (1974) e rappresentano scene della creazione e, alle vele, tre Evangelisti: Marco, Giovanni e Luca. Il quarto Evangelista, Matteo, è stato dipinto nel 1931 dal pittore ortonese Antonio Piermatteo ed è l’unico salvatosi dalla distruzione del 1943.

7. La Cappella di S. Maria Maddalena

La Pietà, scultura in gesso e legno policromi (sec. XV); pala d’altare: La Maddalena, di autore ignoto. La vetrata, rappresentante Santa Maria Maddalena è stata eseguita nel 1968 da Tommaso Cascella.

8. La Cappella dell’Immacolata

Una base di marmo policromo e onice regge la statua dell’Immacolata; sullo sfondo, la parete è in mosaico.

9. La Cappella del Sacramento

Ai lati, sulle pareti dell’anticappella, sono esposte due tele che rappresentano I discepoli di Emmaus e La moltiplicazione dei pani (Franco Sciusco, 1985). Intorno al cupolino, quattro affreschi del pittore Francesco Quadrini (1845), rappresentano San Francesco di Paola, San Francesco Saverio, San Francesco d’Assisi e San Francesco Caracciolo. Nella cappella: a sinistra, l’altorilievo Gesù e i fanciulli e dietro l’altare L’ultima Cena. Ai quattro lati, sotto la cupola, in quattro medaglioni a rilievo sono rappresentati: Caino e Abele (Gen. 4: 1-16), Elia (I re 19: 1-21), Abramo e Isacco (Gen. 22, l’offerta di Melchisedek (Gen. 14: 17-24). Nel tiburio, 15 formelle a rilievo rappresentano scene della vita di Gesù. Tutte queste opere in stucco, sono state eseguite dai fratelli Vincenzo e Lorenzo Perez negli anni 1842-1845. Vetrata raffigurante l’ascensione al cielo dell’artista

10. La Cappella della Madonna di Lourdes

Anticamente la Cappella era dedicata al Salvatore ed era il luogo di sepoltura della nobile famiglia Riccardi. Per un certo periodo, nel XVII secolo, vi furono custodite le Ossa dell’apostolo Tommaso. Al suo interno, a destra di chi entra, si conservano resti di colonna e relativo capitello della primitiva chiesa gotica.

11. La Sala capitolare

Dalla Cappella della Madonna di Lourdes si accede alla sala capitolare situata allo stesso livello del presbiterio. In essa si conservano degli interessanti costoloni in pietra che partono da quattro teste-mensola situate ai quattro angoli della sala. E’ possibile anche ammirare, sulla parete che la separa dall’ex cappella del Salvatore, una interessante finestra in pietra con ampia strombatura verso l’interno della sala.

12. La Cripta

La cripta nella sua struttura attuale risale al 1968. Anticamente era la cappella dedicata alla Vergine sotto il titolo di Immacolata Concezione ed era il luogo di sepoltura della famiglia de Pizzis. Al centro è collocato l’altare-tomba (1986); al suo interno in una cassetta di rame dorato (inizio XVII secolo) si conservano le reliquie di san Tommaso apostolo. L’urna, con effigie di San Tommaso, fu realizzata nel 1612 dal pittore ortonese Tomaso Alessandrino. Il crocifisso che pende sull’altare è opera dello scultore ortonese Aldo D’Adamo (1982).

Sulla destra di chi vi accede è posta la lapide in marmo rosso redatta con il Vescovo mons. Boccabarile (1623) che narra la vicenda del trafugamento delle reliquie di San Tommaso e il loro arrivo in Ortona. Sulla parete di sinistra c’è la descrizione della venuta di santa Brigida in Ortona per venerare il sepolcro di San Tommaso. La Santa ebbe dal Signore la rivelazione che le Ossa dell’Apostolo erano in Ortona e in occasione della seconda visita (1369) ebbe il prodigioso dono della falange di un dito attualmente conservata nella basilica di S. Croce in Gerusalemme a Roma. Sulla parete di sinistra sono inoltre esposte copie di due pergamene: la bolla di papa Sisto IV (1479) che concede l’indulgenza plenaria a coloro che visitano la basilica di Ortona la prima domenica di maggio, e l’atto notarile del 1259 in cui si attesta la veridicità del trafugamento delle reliquie dall’isola di Chios (1258).

Dietro l’altare, nella cripta, è stata sistemata la pietra tombale con scritta greca, recata da Chios insieme con la cassetta delle Ossa di San Tommaso; probabile VI-IX secolo. La lapide appare di fattura armeno-mesopotamica; il bassorilievo rappresenta un Vescovo con cappello cuspidato. La scritta indica: San Tommaso. Quasi certamente la lapide tombale proviene da Edessa in Anatolia (oggi Urfa in Turchia).

13. La Sacrestia.

Sulla porta di accesso è rappresentato, a rilievo, lo stemma di mons. Alessandro Crescenzi (vescovo di Ortona dal 1644 al 1652); al suo interno si conserva un monumentale ed elegante armadio in legno (sec. XVIII).

Bancone dei paramenti sacri effettuato dalla ditta Genuflex (2012) e vetrata La sacra Famiglia di Valter Pollegioni (2013). Orologio a pendolo dell’inizio del 1900 offerto dalla famiglia Nervegna.

14. La cappella di San Tommaso.

Ben poco rimane dell’antica e ricca cappella di San Tommaso in quanto anch’essa è stata quasi completamente distrutta dagli eventi dell’ultima guerra. Restano comunque le sette formelle del tiburio rappresentanti scene della vita di San Tommaso, in bassorilievo, realizzate nel 1572 e i quattro Evangelisti (altorilievi in stucco) realizzati da Lorenzo Perez nel 1839.

L’altare, ricostruito nel dopoguerra, custodisce il Busto d’argento di San Tommaso, contenente una reliquia dell’Apostolo, realizzato dalla Fonderia Pani di Napoli nel 1800 in sostituzione di quello più antico trafugato dai Francesi nel 1799. Le ante in bronzo (1958) sono dello scultore ortonese Stefano Durante. I dipinti, eseguiti da Tommaso Cascella nel 1968, rappresentano: dietro l’altare L’incredulità di San Tommaso e sulla destra Il martirio dell’Apostolo Tommaso. La finestra, dello stesso autore, rappresenta Leone che consegna le reliquie all’abate Iacovo. Nell’anticappella sono stati sistemati due pannelli in ceramica rappresentanti, a destra, La partenza delle galee ortonesi da Chios (11-8-1258) e, a sinistra, L’arrivo ad Ortona (6-9-1258). Gli affreschi della volta rappresentano scene dell’Antico e del Nuovo Testamento; più sotto sono rappresentate le quattro virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza. Tutte queste opere sono state realizzate nel 1968 da Tommaso Cascella. Sua è anche la vetrata che rappresenta Gesù che annuncia a S. Brigida che le ossa di San Tommaso sono in Ortona.

Nell’anticappella, sulla parete di sinistra, è esposto un dipinto di Pasquale Bellonio rappresentante la Crocifissione (1762).

15. La devozione